|

|---|

編輯:控制閥期刊論文“精選”

日期:2019-10-21 訪問:6665

中國控制閥六十年生產發展歷程

馬興平 天津精通控制儀表技術有限公司

中國控制閥是從 1959 開始生產制造的。當時是計劃經濟模式,全國定點生產控制閥只有五家企業,他們分別是吳忠儀表廠(由上海儀 表公司內遷寧夏吳忠成立的);鞍山熱工儀表廠(后更名鞍山自控儀表集團有限公司);上海自動化儀表七廠;無錫儀表閥門廠(后變成日本獨資企業名稱為工裝自控工程(無錫)有限公司);天津調節閥廠(后更名為天津市自動化儀表四廠,天津精通控制儀表技術有限公司)。這五家企業主要生產仿前蘇聯的調節閥產品,一直延續至 1966 年,有些品種一直生產到上世紀七十年代末期。

仿蘇調節閥生產情況見下表

備注:1、公稱直徑 DN(過去標 Dg mm),公稱壓力 PN(Pg kg/cm2) 2、原設計中 2F 也有 DN25-150,但國內鑄鋼水平較低,鑄件廢品率極高,后來中小口徑全部采用鍛鋼了。這五家企業聯合上海自動化儀表研究所于 1964 年-1966 年聯合設計了 ZMA/BP、ZMAN 系列氣動單、雙座調節閥,公稱壓力也是 1.6 和 6.4MPa,公稱通徑是 NPS3/4 吋(閥芯直徑有 3、4、5、6、7、8mm)和 DN20(閥芯直徑有 10、12、15、20)至 DN200 口徑,流通能力 kv 值從 0.08 至 500;1976 年上述這些單位又加入了四川儀表十一廠聯合設計了 ZMA/BM 系列氣動套筒(籠式)調節閥。公稱壓力也是 1.6 和 6.4MPa,公稱通徑 DN25至 DN300 口徑,流通能力 kv 值從 10 至 1600;這三大系列產品自上世紀六、七十年代分別投產后,為我國工業自動化儀表的發展做出了巨大貢獻。到目前為止,在國產自動化裝置中仍能見到它們的身影。兩次聯合設計匯集了國內控制閥生產企業和上海自動化儀表研究所的二十多位精英。大家比較熟悉的有:上海所的汪克成、胡志君、朱自達、曹禮昌,鞍山廠的王殿甲、程懷濟,天津廠的石毓林,上海廠的顧德生,吳忠廠的曹應生,無錫廠的陳協清、華力先,四川廠的明賜東等。這些同志多數為我國 1959-1964 年名牌工科院校畢業生,有的還是名牌工科院校研究生。1964 年我國人口 7 億多,當年大學畢業生只有 13.6 萬人,而 2019 年我國人口約 14 億,今年大學畢業生達到 864 萬人。55 年間人口增加不到一倍,大學生增長了 60 倍。也可以看出,目前我們大學生的綜合質量與當年那些老大學生還是有一定差距的。

以上這些老同志都已光榮退休,正在安度晚年,少數同志已經作古,個別同志仍然活躍在控制閥行業的企業管理、技術研發、生產制造領域。在此讓我們牢牢記住這些同志為我國控制閥行業的發展做出的豐功偉績,讓我們對他們當年的辛勤勞動和科學創造表示衷心的感謝。改革開放前還聯合設計過三通閥、高壓閥、隔膜閥、蝶閥、長行程執行機構和閥門定位器等產品。在此就不一一敘述了。有統計數據的 1978 年全國控制閥共完成工業總產值 2710 萬元,產量 34000 臺。

一、 六十年來控制閥行業的發展

(一)控制閥行業企業總數和規模

六十年來控制閥生產企業從無到有、從小到大、從弱到強得到了較快發展。1978 年召開了黨的十一屆三中全會,做出了把黨和國家的工作重點轉移到經濟建設上來,實行改革開放的偉大決策,也使控制閥行業得到了飛速發展。全國控制閥生產企業由 1978 年的 10 家(其中兩家隸屬化學工業部管理)發展到 2018 年的 200 多家(年銷售收入2000 萬以上),這些企業通過技術引進、合資、消化吸收、吸收再創新、自主研發等手段,企業的技術水平和生產能力有了長足進步,以下主要介紹參加聯合設計六家企業的基本情況:

1、吳忠儀表廠:始建于 1959 年,于 1980 年和 2002 年分別引進日本山武公司 CV3000 系列調節閥生產制造技術和德國阿卡公司Ecotrol 模塊化智能調節閥生產制造技術,經過消化吸收和創新,制造技術已達到國際同等水平。公司在產品研發制造能力、檢測手段、服務體系、營銷渠道、維修維保等方面有很強的競爭力,是國家發改委振興裝備制造業的骨干企業之一。企業規模、產品品種覆蓋率均居行業之首,新近建設的流量試驗室可完成 DN1000 口徑控制閥的流量試驗工作,吳忠儀表廠是中國執行器行業專業委員會會長單位,中國儀器儀表行業協會副理事長單位。

2、重慶川儀調節閥有限公司(原四川儀表十一廠):該企業是 1969年由無錫儀表閥門廠內遷組建。具有五十多年控制閥生產歷史,經過五十多年的發展,現已成為西南地區最大,國產控制閥全國排名第二位的生產基地,公司于 1992 年從日本山武公司引進了 CV3000 系列調節閥和附件,共計 27 個系列的設計生產制造技術。遷入新廠房后,機械加工、校驗、實驗設備得到了質的提升。2000 年自主研發了 HVP 智能閥門定位器,填補了國內智能閥門定位器的空白,成為國內擁有完全自主知識產權的定位器產品,是中國執行器行業協會理事單位. 3 、 上 海 自 動 化 儀 表 七 廠 : 該 企 業 八 十 年 代 初 引 進 了 美 國Masoneilan 的高溫、高壓調節閥生產技術和凸輪撓曲閥生產技術,生產的產品種類齊全、完整,幾十年來企業穩定發展。上海自動化儀表七廠是我國控制閥行業僅有兩家具有《中華人民共和國民用核承壓設備設計、制造許可證》之一,為核工業生產制造控制閥已成為上海自動化儀表七廠的主業。

4、無錫儀表閥門廠:(工裝自控工程(無錫)有限公司),在計劃經濟年代,除生產聯合設計的常規調節閥以外,主攻蝶閥的設計制造。1989 年與日本 KOSO 公司合資生產調節閥及鑄件,1993 年成為日本 KOSO公司在華獨資企業,目前是控制閥行業國外公司在中國辦企業最大、最成功的企業,2018 年在中國銷售額近 10 億人民幣,基本上全部是在中國生產制造的。

5、鞍山熱工儀表廠:(鞍山自控儀表(集團)有限公司),兩次聯合設計的基地廠,是我國最早具有水流量試驗室的企業。1984 年從日本 KOSO 公司引進了 700E/P 系列定位器生產技術,1992 年與日本 KOSO公司合資生產 3610 電子式電動執行機構,與丹麥丹佛斯合資生產壓力、溫度自力式調節閥,由于種種原因前幾年已經退出市場。

6、天津市自動化儀表四廠:(天津精通控制儀表技術有限公司)在計劃經濟年代,除生產聯合設計的常規調節閥以外,主攻隔膜閥的設計制造。1984 年引進了英國 SAUNDERS 公司生產制造技術,為我國上世紀九十年代電力中的水處理行業作出了很大貢獻。1991 年從日本KOSO 公司引進了 V 型球閥、O 型球閥、氣動執行機構生產技術,1992年-2005 年與美國 Fisher 公司合資成立了天津-費希尓控制閥有限公司。合作十三年,后改為美方獨資企業。改革開放后,民營企業從無到有,發展迅速。目前國內民營控制閥企業已達 200 多家(年銷售收入 2000 萬以上),已發展成為控制閥行業一支新的生力軍。以無錫智能自控有限公司、浙江力諾流體控制科技股份有限公司、浙江永盛科技股份有限公司、大連亨利儀表電子工程技術有限公司等企業為代表,這些企業各項經濟技術指標已經進入國內控制閥生產企業先進行列。

(二)控制閥行業經濟指標增長迅速

1959 年的控制閥統計數據無法找到,而改革開放前的 1978 年國內生產控制閥的 7 家企業完成工業總產值 2710 萬元。(另有隸屬于化學工業部的徐州化工機械廠和四川化工機械廠也生產調節閥,未統計在內)。而根據《控制閥信息》雜志統計 2018 年全國國內控制閥前三十名生產企業共實現銷售額 70 億人民幣(由于有些企業虛報、瞞報此數據有一定水分),去掉 10%的水分,2018 年前三十名實現銷售額約為 63億元,占全部約 200 多家控制閥生產企業銷售額的 70%,估算全國 2018

年國內控制閥生產企業銷售額為 90 億人民幣,比 1978 年完成的 3000萬(其中隸屬機械部的 7 家企業 2710 萬元,隸屬化學工業部的二家企業估計 290 萬元)工業總產值增長了 300 倍。而我國 2018 年國內生產總值完成 90 萬億元人民幣,比 1978 年的國內生產總植 3645 億元增長了 247 倍,說明了我們控制閥行業的市場需求和企業發展速度與國內工業發展同步,并略高于國內發展平均水平。

(三)控制閥行業技術發展

經過六十年的發展,控制閥生產企業通過自主研發、技術引進、合資、合作開發等方式使企業技術水平有了很大的提高,由改革開放前只能生產氣動薄膜單、雙座調節閥,氣動薄膜套筒調節閥等少數幾個系列產品,發展到可生產單座、雙座、套筒、角型、三通、高壓、低噪音、抗氣蝕、微小流量、耐腐蝕、波紋管密封、模塊化智能調節閥等品種。閥內件結構中,迷宮型、多孔型、多級節流型、先導型、特材閥內件等許多企業已經定型生產,控制閥門中最高使用壓力可達2500 磅級,最高使用溫度可達 658℃(1200℃)。控制閥生產制造企業全部取得了 ISO9001 質量體系認證和特種設備制造許可證(壓力管道),一部廠家已通過 API 和 CE 認證,不少企

業可按照先進工業國家最新的 ANSI、API、BS、JIS 等標準設計和制造產品,總體水平已達到上世紀九十年代國際水平,部分產品接近當代國際水平。

目前控制閥生產企業廣泛采用計算機輔助設計(CAD)技術,有條件的企業已采用 Proe、UG、solidworks 等三維軟件進行產品的設計和研發,并使用有限元分析 CAE,流體分析 FLowworks 等技術,使試制的周期大幅縮短,提高了研發工作效率。在工藝方面使用 CAPP 計算機輔助工藝文件編制系統,CAM 計算機輔助制造等先進工藝手段,產品的可靠性得到有效保障。有些企業根據自己的產品編制了產品選型軟件,為本企業及設計、使用單位提供了極大方便。隨著制造企業信息化進程的不斷推進,許多企業已經建立了較為完善的 CIMS 信息平臺和 ERP企業資源計劃管理系統,有效地提高了企業核心競爭力。

(四)控制閥行業制造工藝水平的提高

經過六十年的發展,控制閥制造工藝水平不斷提高,國內外許多行業先進工藝應用到控制閥領域中來。閥體、閥蓋等鑄造件大量采用硅溶膠樹脂砂脫箱造型技術,使零部件表面質量大幅提高,使少切削、無切削成為現實。高壓閥采用胎膜鍛技術,使零件毛坯水平大幅提高。氬氣保護焊接、等離子噴焊、超音速噴涂等新型焊接工藝大量應用在控制閥領域中。控制閥中的關鍵件閥體、閥蓋、閥芯、閥座、閥籠基本上采用數控車床和加工中心加工。使得關鍵零部件的幾何尺寸精度、表面光潔度和它們的一致性大幅提高,為整機的可靠性,零部件的互換性提供了可靠保證。

二、 我國控制閥行業目前存在的問題及解決方法

1、同質化產品嚴重,產能過剩。

由于國內技術引進、合資、獨資等原因,目前國內控制閥的生產廠家的產品地域感非常強烈,凡是有技術引進、合資、獨資的企業就帶動了周邊控制閥生產企業的快速發展。國內控制閥生產技術主要采用美國 Fisher、美國 Masoneilan、日本 Koso、德國 Arca、日本山武Cv3000 五大類的技術進行生產。多數企業只是采用這幾家公司的圖紙進行加工,有些生產企業并未完全消化原裝產品的研發設計內涵,再加上國內的原材料、配套件、工藝方法等原因,使得生產出的產品與原品牌進口產品有一定差距,也趕不上原技術引進或合資企業的產品。由于國內用戶在具有投標資格條件下,普遍采用最低價格中標法,造成中、低檔控制閥的市場是以拼價格為主。個別企業甚至采用閥體、閥蓋減重,在材料使用上假冒偽劣來降低成本,以便贏得市場,造成了控制閥行業發展過程中的混亂局面。目前控制閥正規生產企業的利潤率普遍不高,并有逐年下降趨勢,使得這些企業缺乏技術研發后勁及工藝改造資金。初步調查,目前國內控制閥生產企業普遍開工不足,產能嚴重過剩。全部國內控制閥生產企業生產中、低檔控制閥生產能力可達 150 至 200 億人民幣。在此我建議,有能力的控制閥生產企業在生產現有產品基礎上,瞄準國內電力、乙烯、煤化工及核電所需高端控制閥市場,這些市場中除核電站中核島控制閥必須具有國家核安全局頒發的《中華人民共和國民用核承壓設備設計、制造許可證》外,其他行業是沒有特殊要求的。電廠中的高溫、高壓、高壓差、低泄漏控制閥,乙烯裝置中的主要控制閥,煤化工項目中的特殊控制閥,核電站中核島部分用控制閥還全部采用進口產品。這些高端控制閥主要集中在 Fisher、 Flowserve、Tyco、Cci 等幾大品牌。幾年前參觀鄂爾多斯100萬噸煤代油項目時,廠里總工介紹:生產線上一臺進口 DN300出口 DN350 的特種調節閥是意大利生產的,價值人民幣 6000 萬元。天津北疆電廠再循環系統使用了 Cci 公司生產 DN150 口徑迷宮盤片層疊式先導型調節閥,其工藝參數是閥前壓力 41MPa,閥后壓力 3.0MPa,溫度 210℃,泄漏等級為Ⅵ級。此臺控制閥進口需要人民幣 98 萬元。普通控制閥企業得生產多少臺常規控制閥才能抵人家一臺控制閥呀。真正的控制閥人與老外爭市場才是我們的最好出路。目前國外控制閥進口產量只占國內總用量的 10%以下,而價值卻達到國內總銷售額的 60%以上。在此我們也呼吁我們國家的發改委、工信部,我們的學會、協會在國產高端控制閥已經接近和達到進口產產品水平時,要說服高端控制閥的用戶,給我們這些企業進入高端控制閥市場的機會,國內外產品同等對待,或優先選用國產產品。中美貿易摩擦還在升級,美國已對中國出口美國 3000 億美元商品征收高額關稅,中國也做出積極回應,已對美國進口 750 億美元商品征收高額關稅,這 750 億美元商品中就包含了控制閥產品,使得國內控制閥使用單位采購進口產品的經濟負擔大大增加,他們正在積極的尋找國內的替代產品,這對我們控制閥生產企業可以說是一個利好的消息。我們也呼吁政府改變目前普遍采用的最低價格中標法,而采用國際通用的技術、商務打分的靶心中標法。作為我們中國的控制閥人,一定要經過十年八年的努力,苦練內功,把國外控制閥進口產量控制在國內總用量的 5%以下,進口控制閥產品價值不超過國內總銷售額的 20%.把目前基本上由國外企業占領的高端控制閥市場奪回大部分。到那時我們可以自豪的說:“厲害了,中國控制閥人”。 2、加強對生產工藝的了解,更好的為客戶服務。國外控制閥專業生產企業都有多名對電力、石油化工、鋼鐵等行業的生產工藝非常了解的專、兼職技術支持人員,這些人多數從事過以上專業的實際工作或大學所學這些專業。他們對現場的壓力、壓差、溫度、沖刷、腐蝕、氣蝕、閃蒸等,對現場使用控制閥種類、規格、材料應用等參數的優缺點了如指掌,以至于他們在形成訂貨前,就與設計單位和使用單位進行了廣泛的溝通,選出最適合用戶工況的控制閥,并經設計人員和使用人員認可后才形成正式合同。美國 Fisher 公司和英國 Saunders 公司是這方面工作的典范。而國內控制閥生產企業的技術支持人員具備這種綜合素質水平的人員幾乎沒有。有能力的控制閥生產企業可否開展此項工作的嘗試,有意識的招聘電力、石油化工、煤化工裝置的工藝人員或儀表工程師,培養幾名材料學科的人員,來克服控制閥生產企業在選型、使用中的短板。從上世紀五十年代至上世紀末,我國著名的工科院校如:清華大學、浙江大學、天津大學、哈爾濱工業大學、重慶大學、西安交通大學等都有鑄造專業、鍛壓專業、熱處理專業、焊接專業等基礎學科,但最近這些年,由于種種原因,這些大學的以上專業都取消了,連專業課老師都改行了,這對中國基礎工業的發展是非常不利的,也可以

說是中國基礎工業發展過程的一個悲哀。

3、重點解決易損件質量是控制閥產品質量提高的關鍵

控制閥的失效多數是由于易損件造成的。控制閥中的易損件如:填料、墊片、O 型圈、膜片、特殊密封件、波紋管、彈簧等的產品質量嚴重影響著整機的產品質量。國內控制閥企業由于均為多品種、小批量生產,采購易損件成為企業一個難題,好容易買到的易損件質量上很難達到預期效果。國內控制閥企業在易損件采購上要走國際化、全球化道路。生產高級易損件的國外企業技術先進、質量上乘,很多在中國境內有工廠,性價比也不錯。只有易損件質量的提高,才能保證控制閥整機的產品質量。

4、加強實驗室建設,為控制閥有關參數提供可靠數據。

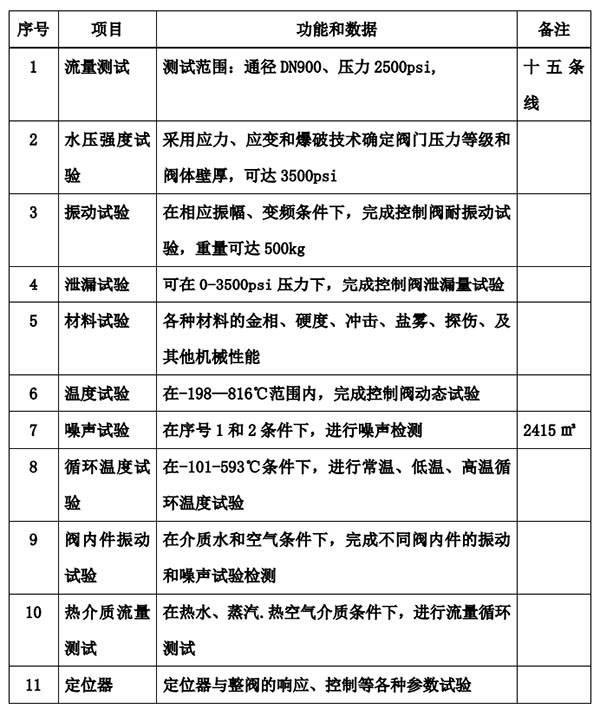

國外控制閥生產企業(以美國 Fisher 公司為代表)的試驗室裝置非常齊全、完整。它們的試驗室可完成 Cv(Kv)試驗、FL 試驗、Cg 試驗、動態扭矩試驗、動態拉壓力試驗、循環壽命試驗、動態高低溫試驗等。以上試驗采用實時動態數據采集和存儲。我們看一下占地總面積 12650平米投資 3000 萬美元的 Fisher 技術創新中心可完成哪些實驗。

以上資料是有關人員參觀 Fisher 公司與試驗室人員座談得出的。而國內控制閥生產企業一般只有一個簡易物理實驗室,一臺化學成份分析的光譜儀就很自豪了。多數控制閥生產企業沒有流量試驗室,雖然流體分析 FLowworks 軟件可以模擬控制閥的額定流量系數,但由于輸入參數與實物的差距,流體分析 FLowworks 軟件自身的差距,得出的數據與試驗室數據還是有較大誤差的。有能力的控制閥企業應加大投資建設控制閥必備的實驗裝置,才能在目前眾多控制閥企業中脫穎而出。

5、加強技術隊伍的建設。

目前國內控制閥生產企業技術隊伍呈現人才匱乏,技術水平不高的局面。除吳忠儀表廠、重慶川儀調節閥有限公司略好以外,其他控制閥企業普遍存在這個問題。不管是新建幾年的新企業,還是已經生產了多年的老企業,從事研發的技術人員、產品工藝人員、技術支持人員,無論從數量上和質量上都無法滿足企業的需要。更有甚者,有些企業根本沒有技術人員,遇到問題臨時外聘技術人員。有些老企業的技術人員成了行業的香餑餑,一個人可在一家或幾家企業兼職,其實有些老企業的技術人員對于控制閥的基礎理論、產品設計和工藝制造水平有一定的局限性,只是他們掌握了本企業的圖紙、工藝而已。市場的競爭是人才的競爭,吳忠廠、川儀廠企業能夠持續發展,與他們重視人才培養密不可分。國內控制閥企業要走產學研的道路,與當地的大專院校、科研院所積極配合,借助他們的力量為我們服務。溫州職業技術學院,河南化工技師學院,上海集訊廣告傳媒公司等單位都應以為控制閥行業做奉獻的勇氣,不以盈利為目的決心,辦好短期(3—5 天),中期(10—15 天)的培訓班。有能力的企業也可以請一些大專院校的老師,控制閥行業和用戶的老技術人員,到企業去培訓,工裝自控工程(無錫)有限公司,Flowserve 公司,斯派莎克中國公司,浙江中控流體技術有限公司等單位都做過這樣的嘗試,取得了不錯的效果。

6 維修、維保工作的嘗試

目前大型石化公司的儀表維護工作分為兩種模式:一種是傳統模式。公司設有機動部(設備部)統籌下屬各分廠的儀表維護工作。各分廠都有儀表車間,專門負責本廠儀表的日常運轉和維護工作。另一種模式是公司自己已無任何儀表維護人員,全廠只設少數設備管理人員,負責全廠機、電、儀的檔案管理和維修、維保的驗收工作,維修、維保工作全部外包給有關專業維保隊伍,由常駐在現場的維保隊伍負責全廠的維修、維保工作。兩種方式都存在維修人員對控制閥維修技能的欠缺。有能力的控制閥生產企業應以維修、維保為突破口,進入這些企業開展工作。維修、維保給企業帶來的利潤是十分豐厚的。吳忠儀表廠,徐州阿卡控制閥門有限公司等企業在此方面有很好的經驗和業績。

三、 控制閥行業取得的進步與成就

從六十年的發展歷程來看,特別是改革開放以來,我國經濟呈現快速增長,結構優化,民生改善的良好局面。為滿足工業經濟迅猛發展對控制閥的要求,我國控制閥行業骨干企業加大了新產品開發力度。并有針對性的從國外引進一批控制閥產品設計和制造技術,經過多年的引進技術,消化吸收,使我國的控制閥行業的技術水平,制造工藝和產品質量有了較大提高。目前,我國工業系統中所用控制閥除電力、石化、煤化工、核電等行業中的個別高溫、高壓,關鍵部位所用控制閥還需進口外,其它控制閥產品,我國控制閥行業企業全部能夠自行生產制造。國內 600MW、1000MW 火電機組中,已普遍使用國產控制閥。1200 萬噸煉油/年,100 萬噸乙烯/年,1000 噸煉油/年 100 萬噸乙烯/ 年 煉化一體化項目中煉油裝置已基本上采用國產控制閥,乙烯裝置中已少量使用國產控制閥。核電站裝置中,除核島關鍵調節閥外,已部

分采用國產控制閥。近些年來,我國工業企業項目中所需進口控制閥比例正在下降。

回顧六十年的發展歷程,我們控制閥人付出巨大的艱辛,取得了舉世矚目的成績。由于我國市場化經濟已經逐步走入正軌,當前控制閥行業正在面臨重新洗牌階段,一些依靠閥體、閥蓋減重,在材料使用上假冒偽劣來降低成本的企業正在淘汰,一些沒有自主品牌,依靠給大企業做 OEM 代工的企業生存空間越來越小,一些老牌企業,由于體制和經營管理等原因,已經和正在退出市場。這就給我們有能力的成長型控制閥企業帶來了良好的發展機遇,讓我們再次揚帆起航。我們有理由相信隨著中國經濟進一步又好又快發展,我們控制閥人要乘好“一帶一路”快速發展和國家做大做強裝備制造業的東風,擼起袖子加油干,加強產品結構調整,加快由生產制造型企業向現代服務型企業轉化步伐,提高產品配套能力,加強國際交流,促進控制閥行業快速發展。不忘初心、牢記使命,為創造控制閥行業更加燦爛的明天而努力奮斗!

控制閥期刊論文“精選” |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

日韩欧美群交P内射捆绑| 熟妇啊轻点灬大JI巴太粗| 最新在线精品国产福利| 看国产黄大片在线观看| 亚洲日韩中文在线精品第一| 黑人粗大猛烈进出高潮视频| 亚洲AV麻豆AⅤ无码电影| 国产区图片区小说区亚洲区| 无人高清视频免费观看在线| 国产精品国产三级国产专播| 无码国模大尺度视频在线观看| 国产成人久久久精品二区三区| 丝袜国偷自产中文字幕| 国产嗷嗷叫高潮快点再用力| 他趴在两腿中间舔我私密有事| 国产成人精品A视频免费福利| 天堂VA视频一区二区| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 四虎AV永久在线精品免费观看| 国产99视频精品免费视频36| 玩弄CHINESE丰满人妻VI| 国产精品久久国产精品99 | 好男人HD免费观看| 亚洲大肥女ASS硕大| 精品国产成人国产在线观看| 亚洲色WWW永久网站| 久久午夜羞羞影院免费观看| 中国人妻被两个老外三P| 你真紧你这是要我的命吗| AV在线播放日韩亚洲欧| 人妻无码中文字幕一区二区三区| 成人网站在线进入爽爽爽| 视频一区二区三区在线观看| 国产精品无码久久久久| 亚洲AV无码一区二区三区久久精| 精品久久久久久亚洲中文字幕 | ワンピースのエロ.WWW在线| 日韩精品极品视频在线观看免费| 国产999精品久久久久久| 无遮挡十八禁污污网站免费 | 夜夜躁狠狠躁日日躁2002| 裸体美女洗澡啪啪裸J网站 | 亚洲爆乳大丰满无码专区| 久久99国产精品成人| 与亲女洗澡伦了东北| 欧美精品VIDEOSSEX少妇| 成人无码H动漫在线播放| 乌克兰ZOOMKOOL| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777| 一本色道久久88综合日韩精品| 女生裙子里面到底穿了啥| 成人性无码专区免费视频| 无码人妻斩一区二区三区| 经典日韩成人网站在线观看| 影音先锋女人AV女色资源| 欧美又粗又长XXXXBBBB疯| 国产69精品久久久久APP下载| 亚洲 无码 制服 日韩 中文| 久久久久国色AV免费观看| 2023无人区码一码二码三码| 日韩精品人妻无码久久影院| 国产日产欧产系列| 一区二区伊人久久大杳蕉| 人马畜禽CORPORATION| 国产成人无码A区视频在线观看| 亚洲不卡无码A∨在线| 麻花豆传媒色午麻豆| 草莓丝瓜芭乐鸭脖奶茶发型 | 麻豆人妻少妇精品无码专区2| 锕锕锕锕锕锕锕好疼视频真人| 婷婷成人小说综合专区| 久久99精品久久久久久噜噜| 9I国产麻豆国产AV旗袍| 婷婷色香五月综合激激情| 精品亚洲成a人无码成a在线观看| 99精品国产福利在线观看| 天堂VA在线高清一区| 久久ZYZ资源站无码中文动漫| CHINESE国产AVVIDEOXXXX实拍| 我和公发生了性关系公| 久久久久亚洲AV无码专区首JN | 激情五月色综合国产精品| 52秋霞东北熟女叫床| 天堂А√在线地址资源| 久久久久久久精品免费| 爆乳一区二区三区无码| 亚洲AV无码一区二区三区人| 内射在线CHINESE| 国产精品成人无码免费| 荫蒂每天被三个男人添视频| 日本熟妇毛茸茸XXXX| 激情综合亚洲色婷婷五月APP | 国产山东熟女48嗷嗷叫| 中文人妻无码一区二区三区| 少妇肉欲小说200篇| 久久高清内射无套| 成人A级毛片无码免费| 亚洲精品国产第一综合99久久| 欧美亚洲日韩国产区三 | 1000部啪啪未满十八勿入不卡| 天天做日日做天天添天天欢公交车 | 亚欧成人无码AV在线播放| 免费av网站在线观看| 国产精品福利自产拍在线观看| 真实国产乱人伦在线视频播放| 婷婷丁香五月深爱憿情网| 乱老熟女成熟50ⅩXXX小| 国产成人午夜性A一级毛片老女人| 一本一道波多野结衣AV一区| 熟妇人妻久久中文字幕 | 天堂在/线中文在线资源8| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 高潮和狂野射精合集| 玉蒲团之官人我要| 无码网站天天爽免费看视频| 免费人成在线观看视频无码| 国产精品未满十八禁止观看| 51CG10 吃瓜 爆料| 亚洲MV国产MV在线MV综合试| 人妖CHINESECDTS在线| 久久精品国产自清天天线| 高清人人天天夜夜曰狠狠狠狠| 在线播放无码后入内射少妇| 无线乱码一二三区免费看| 欧美性猛交XXXX黑人猛交| 精品蜜臀久久久久99网站| 粉嫩呦福利视频导航大全| 在线天堂おっさんとわたし | ALEXANDERWANG妈妈| 亚洲精品无码日韩国产不卡AV| 入睡指南PO高干粟熹沉芙| 麻豆果冻传媒精品国产AV| 国产亚洲成AⅤ人片在线观看蜜桃 国产亚洲成AⅤ人片在线观看麻豆 | 91麻豆精品无码一区二区三区| 亚洲AV秘 无码一区二黑人| 日本高清中文字幕在线观穿线视频| 久久久精品午夜免费不卡| 国产精品久久久久精品香蕉爆乳 | 色老久久精品偷偷鲁| 蜜芽亚洲日韩欧美国产高清ΑV| 国产午夜亚洲精品理论片八戒 | 亚洲成AV不卡无码无码不卡| 色偷偷偷久久伊人大杳蕉| 免费AV片在线观看网址KAN什| 国内精品自国内精品自线| 畜禽CROPROATION| 最新国产精品久久精品| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 欧美成年黄网站色视频| 久久精品国产亚洲AV麻豆小说 | 资源在线WWW天堂官网| 亚洲精品一区二区丝袜图片| 天天躁日日躁狠狠躁婷婷高清 | 精品无码视频一区二区三区| 国产精品久久无码不卡| 伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看| 用各种刑具调教吹潮的视频| 亚洲AV无码午夜嘿嘿嘿| 天天躁日日躁狠狠躁人妻| 人妻在线日韩免费视频| 免费无码AV片在线观看网站| 精品欧美黑人久久久久| 国产女人被躁到高潮的AV| 村长你的机巴太粗太长了| BGMBGMBGM老妇60岁| 与亲女洗澡时伦了| 亚洲人成网线在线播放| 亚洲AV成人网站在线观看| 体型差糙汉乖乖女| 日产乱码一二三区别免费影视| 欧美成人免费全部观看| 久久躁夜夜躁天天躁| 精品人妻视频一区二区三区| 国产啪精品视频网站免费| 公和熄洗澡三级在线观看 | 亚洲VA成无码人在线观看| 无码人妻一区二区三区免费| 少妇侧入内射一区二区| 日本乱偷互换人妻中文字幕| 欧美性猛交XXXX乱大交丰满| 免费人成网站在线观看欧美| 久久久久久精品一区二区三区日本| 极品无码AV国模在线观看| 国产一区二区三区不卡AV| 国产精品无圣光一区二区| 国产成人精品A视频一区| 多毛熟女HDVIDOS| 成年女人毛片免费观看中文| А√ 天堂 在线官网中文| AV中文字幕潮喷人妻系列| 69ZXX少妇内射无码| 51无人区码一码二码三码免费| 征服丝袜旗袍人妻| 真实国产乱啪福利露脸| 影音先锋最新AV资源网站| 夜夜添无码一区二区三区 | 日本丰满少妇无码AⅤ波多| 青青草国产成人99久久| 欧洲肉欲K8播放毛片护士报告|